Abrimos la serie «Tesoros de Castilla-La Mancha» con una recomendación para descubrir 10 piezas únicas y excepcionales que acogen los museos de Castilla-La Mancha. Solo las podrás ver en esta región y no hace falta que te conviertas en un explorador cultural. Te acercamos una selección de arte y cultura castellanomanchega que te será fácil encontrar y valorar siguiendo esta guía. Lugares accesibles, asequibles e interesantes para todas las edades. A veces te encontrarás con fotos centenarias, otras piezas milenarias y en ocasiones cuadros e instrumentos únicos, de los que no queda más rastro que el que guardan los museos de Castilla-La Mancha.

Instrumentos prehistóricos, piezas testigos de los iberos, del XIX o contemporáneos, las huellas de la cultura humana son una excelente e interesante motivación para conocer rincones de Castilla-La Mancha. Además de disfrutar, descubrirás cosas que nunca habías imaginado, incluso de piezas, lugares o personas de las que se conocen muchos datos. Son piezas que impresionan, enseñan, deleitan y nos permiten reencontrarnos con nuestras señas de identidad.

Tesoros en los Museos de Castilla-La Mancha

1. Taller de pintoras (1908). Fotografía de Juan Ruiz de Luna. Museo Ruiz de Luna Talavera de la Reina (Toledo)

Aunque la figura de Juan Ruiz de Luna es inseparable de la historia de la cerámica de Talavera de la Reina, por la creación de la fabrica Nuestra Señora del Prado, su formación y repercusión en el campo de la fotografía no puede ser pasada por alto. Creó el primer estudio y gabinete fotográfico de Talavera, realizando diversos encargos con los habituales géneros de la época, como cartas de visita o fotos de estudio, pero también interesándose por las actividades cotidianas del alfar, y que hoy conforman una importante fuente documental. Esta bella imagen, donada recientemente al Museo Ruiz de Luna, además es excepcional por el papel que juega en destacar y hacer visible el trabajo que realizaban las mujeres en la industria – más allá del ámbito doméstico-, a principios del siglo XX. Como curiosidad, esta obra está actualmente expuesta en el Museo del Prado, dentro de la exposición Arte y transformaciones sociales en España (1885-1910), en la que se muestra la gran variedad de respuestas de los artistas al reto de representar las transformaciones de la sociedad de su tiempo. Sin duda, Juan Ruiz de Luna supo captar a través del objetivo que las mujeres eran una parte fundamental del proceso productivo, dedicándose preferentemente a la decoración de la loza con guirnaldas, pabellones o ramos y flores.

Más información sobre el Museo Ruiz de Luna de Talavera pinchando este enlace.

La foto es excepcional por destacar el papel que juega en destacar y hacer visible el trabajo que realizaban las mujeres en la industria, más allá de las tareas domésticas

Taller de pintoras (1908). Fotografía de Juan Ruiz de Luna.

2. Tetradracma de plata (s. IV) de la ceca de Panormo (Palermo, Sicilia). Museo de Albacete

Esta moneda conservada en el Museo de Albacete fue encontrada en 1947 en las cercanías de la necrópolis ibérica de El Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo) mientras su descubridor recogía sarmientos. Aunque de origen púnico y uso en época ibérica, presenta una iconografía griega, donde se puede distinguir en el anverso una cuadriga coronada por una Niké o victoria alada, y en el reverso , la cabeza de la ninfa Aretusa, protagonista del mito fundacional de la ciudad de Siracusa, quien brota del mar como manantial de agua dulce y así da de beber a la ciudad y la protege. Aparece rodeada de delfines, animal que representa la calma del mar y con ella la prosperidad. Esta moneda no fue usada para el intercambio económico y comercial, más bien se trata de un elemento de prestigio social y exhibición de poder. Un objeto de lujo para las élites ibéricas, como lo son las cerámicas griegas, con las que posiblemente debió llegar también este objeto valioso.

Más información sobre el Museo de Albacete en este enlace.

Fue encontrada en 1947 en las cercanías de la necrópolis ibérica de El Llano de la Consolación (Montealegre del Castillo)

Tetradracma de plata (s. IV) de la ceca de Panormo (Palermo, Sicilia).

3. Retrato de Alberto (1932), de Benjamín Palencia. Museo de Albacete

A finales de los años veinte Benjamín Palencia, junto con Alberto Sánchez fundaron, la Escuela de Vallecas, con el ánimo de crear un “Arte Nuevo” en España, reconociendo la estética de la naturaleza agraria en el paisaje castellano. En ella participaron pintores como Maruja Mallo, Juan Manuel Díaz Caneja o Luis Castellanos; y acudieron escultores como Francisco Lasso y escritores como Rafael Alberti o Federico García Lorca.

En el retrato de Alberto, muestra a su amigo sobre un fondo de color terracota se representan diferentes rostros esquematizados de su amigo el escultor toledano Alberto Sánchez. El modo de plasmarlo recuerda al primitivismo de las máscaras tribales, al esquematismo, a la descomposición cubista y al Surrealismo, la vanguardia que por excelencia representaba Alberto Sánchez. Los recuerdos de Picasso y Dalí están patentes en esta obra. Se aprecia la importancia concedida al espatulado y a la textura de materiales, así como al collage formado por hojas secas de árboles en la parte superior. Algunas de las obras de Palencia de esta etapa, entre ellas, el Retrato de Alberto, se expusieron en la galería Pierre de París, donde tuvieron una gran acogida de público y crítica. Por tanto, se trata de una obra clave de la Escuela de Vallecas y de la vanguardia española de la preguerra.

Más información sobre el Museo de Albacete en este enlace.

Algunas de las obras de Palencia de esta etapa, como el Retrato de Alberto, se expusieron en la galería Pierre de París, muy bien acogida por crítica y público

Retrato de Alberto (1932), de Benjamín Palencia. Museo de Albacete.

4. Botija de pega «La Pelaya». Museo de Guadalajara

Aunque toda la antigua alfarería de Guadalajara ofrece caracteres muy singulares y sorprendentes, destacamos esta curiosa pieza conservada en el Museo de Guadalajara. Constituye uno de los pocos recipientes cuyo carácter no es únicamente utilitario, sino que se destina a un uso más lúdico, como es el de gastar bromas. Esta botija de cerámica hecha en Anguita, representa a una mujer con los brazos en jarras y lleva cinco perforaciones: en los pechos, los ojos y la boca. El agua, que era introducida por el moño, sólo salía por una de ellas. Su nombre, «La Pelaya», se debe a que representaba a una mujer del pueblo de Huertapelayo. Tanto el cuerpo como la cabeza presentan diferentes tipos de engobes y pinturas para definir sus rasgos: la cabeza pintada de negro con los ojos y cejas en blanco y el cuerpo. Esta pieza constituye un unicum de la alfarería popular y es una creación personal del artesano Bruno González.

Más información sobre el Museo de Guadalajara en este enlace.

El nombre de «La Pelaya» se debe a que representaba a una mujer del pueblo de Huertapelayo y es un unicum de la alfarería popular

Esta pieza es un únicom de la alfarería tradicional.

5. Las Meninas (1971). Equipo Crónica. Convento de la Merced Museo de Ciudad Real

En el contexto artístico de las denominadas Segundas Vanguardias (1945-1970), surge colectivos como el denominado Equipo Crónica, un grupo artístico fundado en 1965 en Valencia, y compuesto por Manolo Valdés, Rafael Solbes y Juan Antonio Toledo. A veces englobados en el denominado Pop-art, estaban más interesados en la dimensión política y social del arte: crear nuevas obras de arte con un marcado carácter crítico, realizando con sus trabajos, una relectura de la historia del arte. Destacan sus composiciones en las que Las Meninas de Velázquez, cobran especial protagonismo, parodiando además a otros artistas como Mondrian o Picasso. El Museo de la Merced conserva una de estas obras icónicas, formada por 6 figuras realizadas en pasta de papel.

Más información sobre el Museo Convento de la Merced de Ciudad Real, en este enlace.

Son composiciones en las que Las Meninas de Velázquez, cobran especial protagonismo, parodiando además a otros artistas como Mondrian o Picasso

Las Meninas del Equipo Crónica.

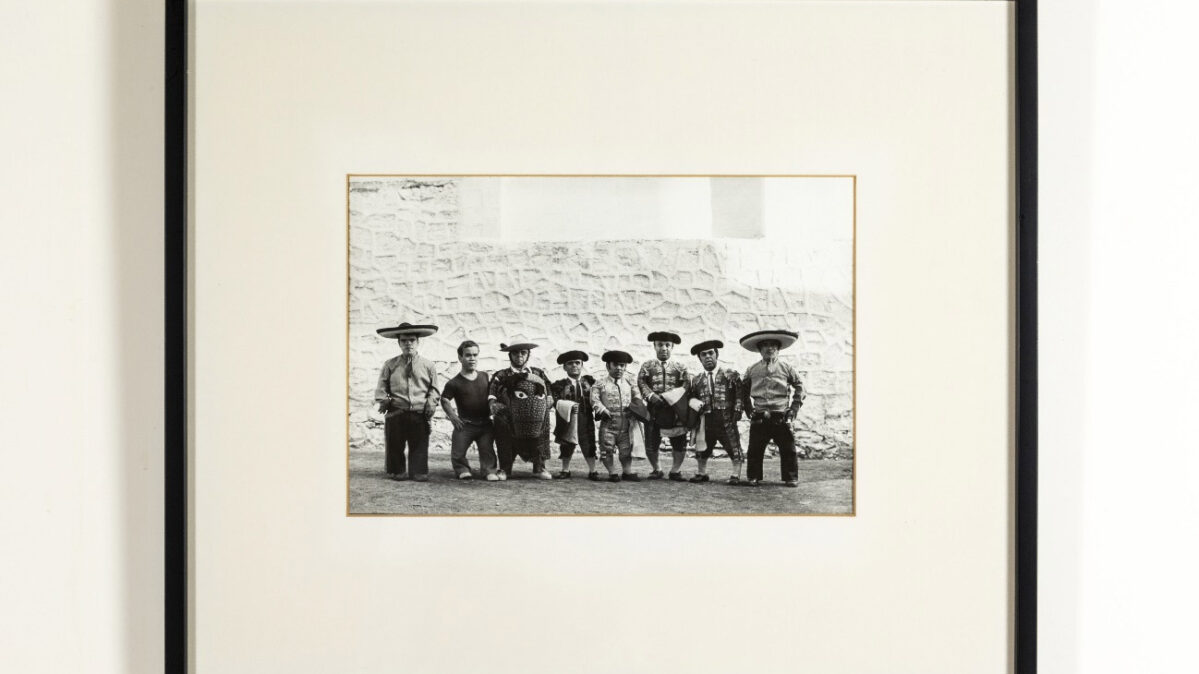

8. La Cuadrilla (1978), de Cristina García Rodero. Convento de la Merced Museo de Ciudad Real

La cuadrilla (1978), es una foto realizada por Cristina García Rodero, fotógrafa de Puertollano, reconocida mundialmente por sus trabajos sobre las costumbres, tradiciones y creencias, principalmente en España, pero también en toda el área mediterránea. Entre sus distinciones destacan el Premio Nacional de Fotografía en 1996, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2005 y la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2014. Asimismo, es doctora honoris causa por la UCLM en 2018. Este mismo año ha recibido el premio Ortega y Gasset por su trayectoria. Fue además la primera fotógrafa española que entró a formar parte de la Agencia Magnum, recientemente galardonada con el Premio Princesa de Asturias de la Concordia 2024.

La obra está incluida en su libro titulado España oculta, publicado en 1989 tras 15 años de trabajo, y ganador entre otros, del Premio al libro del año en el Festival de Fotografía de Arlés y el premio de la Fundación Eugene Smith de Nueva York. En el Museo de Ciudad Real se conserva una de las copias realizada en Gelatinobromuro de plata sobre papel y como curiosidad, es la imagen en la que se inspiró Pablo Berger para escribir y dirigir Blancanieves.

Más información sobre el Museo Convento de la Merced de Ciudad Real, en este enlace.

García Rodero fue la primera fotógrafa española que entró a formar parte de la Agencia Magnum

«La Cuadrilla» (1978), de Cristina García Rodero. Museo de Ciudad Real.

7. Flauta de Alarcos. Museo de Ciudad Real

Flauta de época almohade (1195-1212) realizada con el hueso de la ulna (cúbito) del ala de buitre negro. Fue hallada durante una de las campañas arqueológicas en el castillo de Alarcos (Ciudad Real). Desde el Paleolítico, el ser humano ha empleado huesos de animales para la fabricación de instrumentos musicales. En el caso de la cultura andalusí, las tipologías son numerosas y variadas aunque escasas, ya que suelen estar fabricadas con materiales poco perdurables como tejidos de animales, fibras vegetales o madera.

Destaca su excelente estado de conservación, con seis orificios en su frente y sus diversas aberturas que nos hacen imaginar su melodía y ponerlo en conexión con la herencia del patrimonio sonoro andalusí, y que a día de hoy nos sigue entusiasmando. Como curiosidad, el músico medievalista Eduardo Paniagua reprodujo la flauta y ha publicado dos discos titulados La batalla de Alarcos 119 y La flauta de Alarcos, del que destacamos una nana andalusí e interpretada con este dulce instrumento.

Más información sobre el Museo Convento de la Merced de Ciudad Real, en este enlace.

Flauta de época almohade (1195-1212) realizada con el hueso de la ulna (cúbito) del ala de buitre negro y con excelente estado de conservación

8. Glíptica . Jaspe de color rojo. Museo de Cuenca

El Museo de Cuenca cuenta con una colección de 27 entalles procedente de las excavaciones arqueológicas realizadas en las ciudades romanas de Ercávica, Segóbriga y Valeria. El marco cronológico de los entalles se sitúa entre el siglo I a. C. y el II d. C., determinado por el contexto arqueológico en el que aparecieron en el caso de las piezas halladas en Ercávica y Segóbriga; y a partir del tema tratado, técnica de talla, piedras utilizadas y paralelos para las procedentes de Valeria, recogidos en superficie.

Presentamos una talla procedente de la ciudad romana de Valeria. Se trata se trata de un entalle con gema que se realiza en jaspe rojo. En ella aparece representada una figura de pie, desnuda, de espaldas a nosotros, en posición de tres cuartos. Está de puntillas, apoyado en línea de suelo. Su pierna izquierda está estirada hacia atrás. Lleva la nébrida, piel atributo en el culto al dios Dioniso, enroscada en su brazo derecho y el ramo de uvas en la mano izquierda. Se identifica con la figura del Sátiro, que junto a Ménades y Ninfas, forma parte de la comitiva del culto a Dionisio, entregándose a danzas báquicas.

Más información sobre el Museo de Cuenca en este enlace.

Se trata se trata de un entalle con gema que se realiza en jaspe rojo y procede de una excavación en el yacimiento romano de Valeria

Glíptica . Jaspe de color rojo. Museo de Cuenca.

9. El estrado. Sala de la Dama de la Casa de Dulcinea, en la Casa Museo Dulcinea en El Toboso

Y fue, a lo que se cree, que en un lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, de quien él un tiempo anduvo enamorado, aunque, según se entiende, ella jamás lo supo, ni le dio cata dello.

Llamábase Aldonza Lorenzo, y a ésta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos; y, buscándole nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa y gran señora, vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural del Toboso; nombre, a su parecer, músico y peregrino y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto.

De tradición hispanomusulmana, el estrado como estancia femenina se consolida a partir del siglo XIV. Con anterioridad, la sala era utilizada tanto por hombres como mujeres, donde se sentaban a la morisca; es decir sobre cojines con las piernas cruzadas, un espacio de ocio y descanso tanto en la Corte como en la casa y tenía carácter público y privada. El estrado en el Siglo de Oro era la sala de estar de una dama, dedicada exclusivamente a las mujeres. En esta estancia pasaban largas horas las mujeres de la nobleza y casas pudientes realizando diferentes actividades, como la confección de encajes, bordados, la lectura de obras clásicas y religiosas o simplemente la conversación entre ellas. Los hombres podrían estar invitados, pero fuera de la tarima o esterilla.

Alfombras, tapetes de seda hiladas, guademecíes, cojines, mesitas, escabeles, banquetas o escritorios sobre una tarima que preservaba de la humedad del suelo, hacían la estancia más acogedora, cómoda y agradable.

Más información sobre la Casa Museo de Dulcinea, en El Toboso (Toledo).

De tradición hispanomusulmana, el estrado como estancia femenina se consolida a partir del siglo XIV

El estrado. Sala de la Dama de la Casa de Dulcinea, en la Casa Museo Dulcinea .

10. Retablo renacentista. Museo de los Concilios de Toledo

La Iglesia de San Román es la actual sede que alberga el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda de Toledo, museo filial del Museo de Santa Cruz de Toledo. Documentalmente se la cita como parroquia latina por primera vez a principios del siglo XII, en este edificio se despliega todo un proyecto ideológico donde el pasado de la Hispania romana y visigoda, así como de Al-Ándalus, es reivindicado como fuente de legitimidad y de identidad.

En esta iglesia se significa la convivencia del rito romano o francés, y la del rito hispano, también conocido como toledano, de origen preislámico y por lo tanto visigodo o hispanorromano. En sus muros se realiza un homenaje a la comunidad cristiana andalusí, los mozárabes, que mantuvieron la cultura árabe como seña de identidad. En ella, se exhibe un riquísimo material romano y visigodo. A lo largo del siglo XIII se añadirían la capilla de la nave de la epístola y la situada a los pies de la iglesia, que conserva un magnífico artesonado del siglo XVI.

El retablo, atribuido Diego Velasco de Ávila el Viejo (a. 1514-c. 1574), está realizado en madera policromada y estofada y consta de cuatro cuerpos en cinco calles y ático. La iconografía principal presenta un ciclo cristológico, rematado en la parte superior por el Padre Eterno, apareciendo también los evangelistas y muestra los tres órdenes, dórico, jónico y corintio. El segundo cuerpo está ocupado por La Anunciación y El Nacimiento de Cristo, mientras en el tercero se nos muestran dos escenas pasionales, Cristo atado a la columna y El Descendimiento. podemos contemplar una imagen de San Román. Por encima, el grupo de San Joaquín y Santa Ana, y, coronando la calle, el Calvario. Finalmente, en los laterales, se dibujan otras seis figuras de santos y profetas.

Retablo, atribuido Diego Velasco de Ávila el Viejo (s. XVI) y realizado en madera policromada y estofada: cuatro cuerpos en cinco calles y ático

Más información sobre el Museo de los Concilios y la Cultura Visigoda (Toledo), en este enlace.

Retablo renacentista. Museo de los Concilios de Toledo.

En el portal de Cultura de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha hay información actualizada sobre los museos, parques arqueológicos y yacimientos, así como agenda cultural actualizada con datos muy interesantes para el visitante o el vecino. Un buen plan para cualquier puente o fin de semana.